醤油屋の友人が大絶賛するお酢の蔵、京都府の飯尾醸造を見学に行ってきました。日本三景、天橋立からほどないところにあります。

創業は明治26年。現在5代目123年の歴史あるお酢の蔵です。

このお酢屋さん、何がすごいって、お米を育てるところからかかわっている。50年余りも前から、無農薬米にこだわり、村単位で農業にかかわり、信頼関係のもとで安心な酢を作り続けています。

農業からかかわり続けているお酢屋は日本唯一でしょう。

ところで、お酢ってどうやって作られているか知っていますか?

実はまず日本酒を作って、その日本酒のアルコールを餌にお酢の菌を増やしていくのだそうです。

ということは、、、日本酒はどこかから買うのでしょうか?

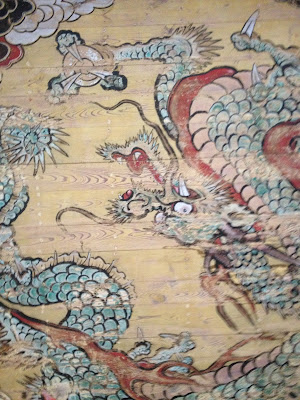

一枚目の写真に見える、丸いぶら下がっているものが見えるでしょうか?日本酒ラバーならご存知かもしれませんね。杉玉です。

日本酒ができあがったら、緑色の青々とした杉玉をつるし、搾りはじめを知らせ、徐々に枯れて茶色くなっていく頃合いで酒の熟成を伝えるあれです。

お酢屋さんも、杉玉を使うのかと思いきや、自社で日本酒の蔵も持っているというではありませんか。あっぱれ。

しかも、そのこだわりはすばらしく、お酢の菌で日本酒が酸っぱくなるのを防ぐために、わざわざ離れた場所に蔵を設け、専属の杜氏までいらっしゃるそうです。

4代目いわく、普通に飲んでとても美味しい酒、なんだとか。どちらにしても酸っぱくなるのに、このこだわり具合には感服してしまいます。

ここで、もう一つ雑学を。日本の代表的なお酢、米酢。その規定は1リットルのお酢に40グラム以上のお米を使用していることなんだそうです。

これがポイント。米だけでお酢を作ろうと思うと、最低120グラムのお米が必要なはずなのだそうです。つまり、米酢と書いてあっても、米以外の物のほうが原料として多いお酢がありえるのです。

醸造アルコールという、廃糖蜜やコーンなどから作られる食用エタノールを使用するのだそうです。

一方の飯尾醸造のお酢は、通常のもので200グラム、上級商品だと320グラムものお米を使用しているのだそうです。

飲んでみると、違いは明らか。うま味やコク、なんだか出汁のような芳醇な香りまでしてきます。

お酒に100日、お酢に100日、合計200日もの時間をかけて、じっくりと発酵熟成されてできるお酢には、菌たちが作り出す複雑で味わい深いうま味が詰まっています。

飯尾醸造では、米酢のほかにも様々な果実酢やポン酢のような調味酢もつくられています。

ヒヨリブロートが注目しているのは、会長も太鼓判を押している「紅芋酢」。ポリフェノールの一種、アントシアニンが非常に豊富で、様々な健康効果が期待できる一品です。

会長自らの体で、効果が実感されている紅芋酢。この話はまた材料の話でお話ししましょう。

※写真にも説明をのせましたので、ぜひご覧ください。

|

飯尾醸造の正面玄関。ここに直売所も併設されています。杉玉と黒酢を作る際に使ったと思われる甕がお出迎えしてくれます。

この時点で、すでにお酢の匂いが。 |

|

日本一のお酢を作るという志から、富士酢の名前が付けられたそうです。

働いている方々、お一人お一人が、誇りをもっていらっしゃるのが伝わってきました。 |

|

紅芋酢やイチジク酢のような、小ロットで作っているものは、

今も昔ながらの舟を使ってもろみを絞っていきます。木の蓋はなんと100キロ。

いつか、この絞っているところを見てみたいものです。

男の仕事です。かっこいい! |

|

様々な種類のお酢を試飲させていただきました。琥珀に輝く酢が美しい。

日本の基本の調味料なのに、きちんと味わったことがなかったことに、反省。 |

|

写真にするとさっぱりなのが残念ですが、飯尾醸造のお米が作られている棚田。

この美しい景観を守るためにも、一役買っています。

もうすぐ稲穂が出てきます。

このお米が日本酒になって、お酢に。

途方もない年月がこの酢を作っています。 |

|

おまけに天橋立を。ここも丹波に似て、昼と夜の寒暖差が大きい土地なのだそう。

丹波と丹後ですもの、当然かもしれませんね。

必ず、また訪れようと思います。

飯尾醸造さんのお酢とは一生の付き合いになりそうです。 |